春のお彼岸シーズン到来!そういえばお彼岸に食べるアレって・・・

春のお彼岸シーズンですね。お彼岸シーズンに思いつく食べ物といえば、あんこに包まれたあの餅菓子!今は1年を通して「おはぎ」と呼ばれることが多いあの餅菓子ですが、「ぼたもち」って呼ばれてる餅菓子も、同じような見た目じゃないですか?あの2つって同じ物?別物?ちょっと調べてみましたよ!

その季節に咲くお花にちなんだ呼び名?

よく知られているのが、その季節に咲くお花にちなんだ呼び名という説。同じ餅菓子ではあるけれど、春に咲く牡丹に見立てて、春のお彼岸は「ぼたもち」、秋に咲く萩に見立てて、秋のお彼岸には「おはぎ」と呼ぶ、というものです。その時期に咲く花にちなんで呼び名が変わるお菓子だなんて、四季を楽しむ日本ならでは!という感じがしますね。実は夏や冬に作る場合にはまた他の名前があるというのです。夏の呼び名は「夜船(よふね)」。おはぎ(ぼたもち)はお餅をぺったんぺったんとつかないので音がせず、いつ「ついた」のかわからない、夜に到着した船になぞらえて「夜船」なのだとか。また冬は「北窓(きたまど)」。北にある窓からは「月」が見えない、「つき」がない・・・餅を「つかない」で作る・・・とつながります。夏と冬は「餅を『つく(つかない)』」と「船が『着く(つく)』」「『月(つき)』がない」などの言葉遊びが名前の由来になっていて、これまたおしゃれ!

季節の違いの他にもこんな説が!

季節の違いの他にも、こしあんとつぶあんの違い、という説もあれば、中身にもち米が使われているか、うるち米の割合が多いかどうかの違い、つき方の違い(「皆殺し(完全に米粒をつぶす)」「半殺し(ごはんのつぶつぶが残る程度につぶす」・・・表現がコワイ!!)・・・などなど様々な説があります。また、大きめのものがぼたもち、小さめのものがおはぎ、という説もあるようです。

形状やあんこの種類も春と秋とで違う?

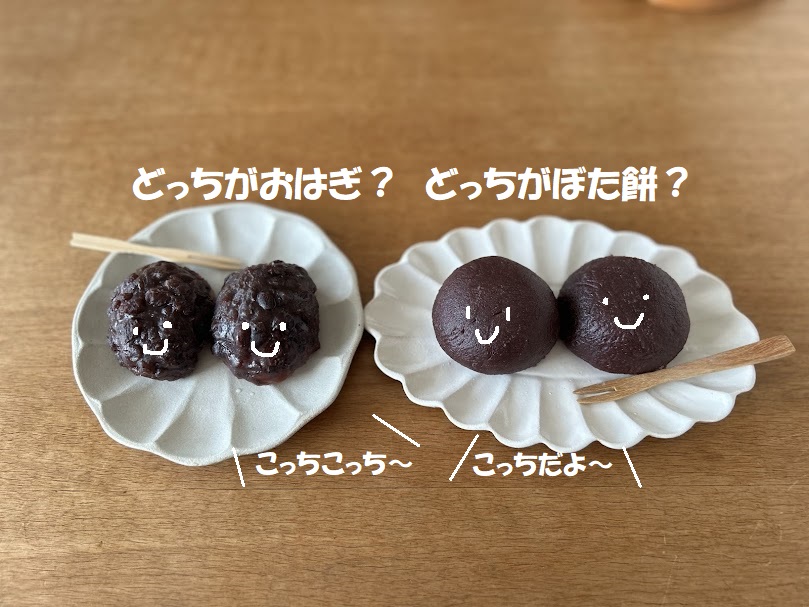

どっちがどっち?

「春はぼたもち、秋はおはぎ」の説の場合になりますが、ぼたもちは牡丹の花のように大きく丸い形に作られ、おはぎは萩の花のように小ぶりで細長い俵型のような形状で作られていたそうです。また、あんこは秋はつぶあん、春はこしあんという違いも。これは、秋は収穫したばかりの小豆を使ってあんこを作るので皮も柔らかいのですが、冬を越して春になると保存していた小豆は皮が固くなってしまうため皮を取り除いたこしあんを使ったそうなのです。現在は小豆の品種も改良され、保管の技術も発達しているので季節を問わず、つぶあんもこしあんも好きな方を使えますね!

お好きな大きさ、お好きなあんこでどうぞ!

丸くて大きめ、こしあんで作ってみました!

と、いうわけで牡丹のように大きめ丸形の「ぼたもち」を作ってみました!が、結局のところ春も秋も今は「おはぎ」と呼ぶことが多いですよね。専門店も、スーパーのチラシに載る商品も春も秋も「おはぎ」です。ややこしいので「おはぎで統一」、には全く異論はありませんが、かつて季節や材料、作り方などで「名前をいくつも持っていた」ミステリアスな和菓子だということは忘れないでいてあげたいですね!

つぶあん、こしあん、桜あんのおはぎ。お好きなものをどうぞ召し上がれ!